足利市指定文化財「物外軒茶室」と、国登録名勝地「物外軒庭園」を御案内します。

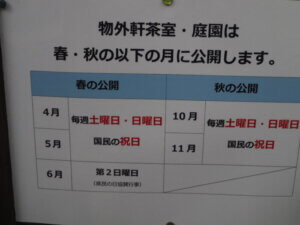

「物外軒茶室・庭園」は、無料公開日が指定されています。

この機会に、すばらしい日本文化の一端を、ぜひ御堪能くだされば幸いです。

目次

【物外軒:基本情報】

物外軒北門(参観入口)

物外軒北門(参観入口)

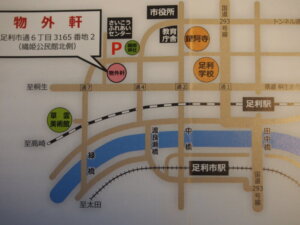

| 所在地 | 足利市通6丁目3165番地 (織姫公民館北側) |

|---|---|

| 電 話 | 0284-20-2230(市文化課) |

| 公開日 | 4・5・10・11月の土・日曜日 祝日、6月第2日曜日 *令和2年度・3年度:土曜日公開中止 |

| 公開時間 | 午前9時~午後4時 |

| 参観料 | 無料 |

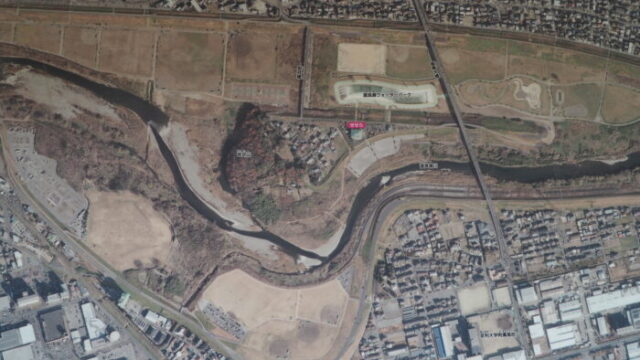

| アクセス | JR両毛線足利駅から徒歩19分 東武伊勢崎線足利市駅から徒歩20分 北関東自動車道 足利ICから15分 |

| 駐車場 無 料 |

さいこうふれあいセンター(写真) 織姫公民館 織姫観光駐車場 +おすすめ:さいこうふれあいセンター |

| その他 | 物外軒茶室は、お茶会など年間を通して 使用できます。(受付:市文化課) 使用料:11,000円(税込) *年末年始(12月28日~1月4日)は 除きます。 |

物外軒周辺地図は、こちらです。

<駐車場>

足利「さいこうふれあいセンター」駐車場

足利「さいこうふれあいセンター」駐車場物外軒の反対側(北)に、専用駐車場が用意されています。

参観者に用意された駐車スペース

参観者に用意された駐車スペース

<駐車場から物外軒まで>

おすすめの駐車場は、「足利さいこうふれあいセンター」の駐車場です。

駐車場前の歩道

駐車場前の歩道駐車場のすぐ反対側に、物外軒があります。

足利ふれあいセンターの駐車場を出て、左(東)に曲り、歩道を進みます。

(前方方面は織姫神社、後方面に、渡良瀬橋の歌詞に出てくる 「床屋さんと

公衆電話」があります。いずれも、徒歩3分)

織姫神社、「床屋さんと公衆電話」については、「渡良瀬橋」まで車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを阿蔵で紹介 5-⑵ 通七丁目交差点⇒「床屋・公衆電話」⇒「織姫神社前」ルートを御覧ください。

すぐに、手押しの信号機がある横断歩道に着きます。

物外軒手前(東)の横断歩道

物外軒手前(東)の横断歩道横断歩道を神社側(南)に渡ります。

目の前の神社と物外軒の間に、「足利 まちなか御利益マップ・渡良瀬橋」の看板が付けられています。

渡良瀬橋の紹介看板

渡良瀬橋の紹介看板最近、市内でよく、見かけるマップで、市内散策スポットの御案内として、活用されています。

なんと、神社内にも、足利市内6つめの「八雲神社」があったんです。

森高千里さんの歌『渡良瀬橋』に登場する「八雲神社」ですが、市内には5箇所とされていました。(後日、別の記事で御紹介しますね)

足利市内の「八雲神社」については、

『渡良瀬橋』の歌と5つの「八雲神社」巡りを御覧ください。

横断歩道を渡って、右に曲ります。

横断歩道を渡り右折した風景

横断歩道を渡り右折した風景神社を左手側にして、歩道を直進します。

物外軒の板塀(いたべい)

物外軒の板塀(いたべい)

物外軒公開の「のぼり」

物外軒公開の「のぼり」

物外軒の門

物外軒の門物外軒の門は、公開日のみ開かれます。

公開日以外のお茶会などは、織姫公民館側から入るようです。(正門から入るのは、また格別な気分!)

門の前に、受付がありますので、必要事項を御記入の上、御参観いただきます。

物外軒の表札

物外軒の表札表札の書体からして、趣があっていいですね。

ここで再び、お子さんからの質問です。

「なんで物外軒って言うの?」

茶室「物外軒」を建てた長 四郎三は、号を物外軒、又は白翁といい、

茶室もこの号に因んで名付けられました。物外とは、禅のことばで、世間の事物を超越した絶対の境界をいいます。

出典: 長 太三 著 「物外軒雑記」より

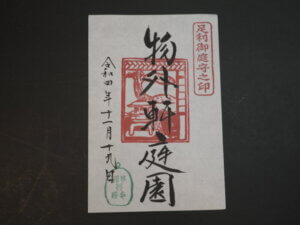

【物外軒:足利御庭守之印】

足利庭園文化研究会代表:外丸 実さん

足利庭園文化研究会代表:外丸 実さん(posted with permission)

足利庭園文化協会は、足利市内の貴重な庭園文化を後世に伝えることを目的として、平成21年(2009)春に設立されました。

そして今回、日本古来の庭園を継承・保存に取り組む市民グループ「足利庭園文化研究会」により、「御庭守之印」:「庭園朱印」が作成されました。

物外軒:足利御庭守之印

物外軒:足利御庭守之印足利にある日本古来の庭園を継承することを目的として、庭園文化の保存などに取り組む市民グループ「足利庭園文化研究会」が、「庭園朱印」を作成しました。

2022年11月19日~20日に公開される庭園は、国登録記念物(名勝地)の物外軒庭園(通6丁目)、新藤氏庭園(山下町)、巌華園(月谷町)、国史跡の樺崎寺跡浄土庭園(樺崎町)の4庭園です。

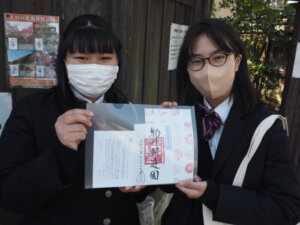

高校生ボランティア

高校生ボランティア朱印をでデザインしたのは、栃木県立足利工業高等学校産業デザイン科のみなさんです。

朱印は、各庭園の風景となっています。

物外軒:秋の庭園(2022.11.19)

物外軒:秋の庭園(2022.11.19)【物外軒: 庭園】

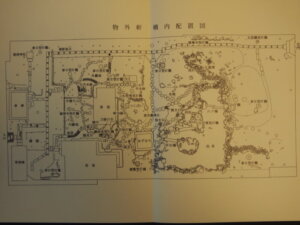

出典:足利市文化財愛護協会

歴史再発見ブックレット第1号「物外軒雑記」

長 太三 著

編集・発行 足利市文化財愛護協会事務局

北門を入った風景

北門を入った風景北門を入り、御影板石をたどると、「丸型蘭渓灯籠」(まるがたらんけいとうろう)

が出迎えてくれます。

蘭渓灯籠は、弓なりになった一本足が特徴です。

さらに奥に進むと、左手側に、五重塔が見えてきました。

五重塔

五重塔五重塔の反対側には、どっしりと重厚感のある灯籠もありました。

善導寺型灯籠

善導寺型灯籠善導寺型灯籠(ぜんどうじがたとうろう)は、全体的に厚みのある灯籠です。

中台の側面に、ハート型の彫り込みがあるのが特徴的です。

物外軒は、「まちなか」にありますが、奥に進むほど、周囲とは隔絶された静寂の世界です。

リーフレットにもありますように、「古庭園で安らぎのひとときを・・・」という言葉が、

しっくりとする庭園といえます。

春日型灯籠

春日型灯籠御影板石をさらに進むと、今度は、左右に春日型灯籠(かすががたとうろう)が

見えてきます。

春日型灯籠

春日型灯籠春日型灯籠は、標準的な石灯籠で、「春日大社」に多く用いられていることから、

名前の由来となっています。

灯籠と稲荷神社

灯籠と稲荷神社

物外軒:秋の風景

物外軒:秋の風景

灯籠と稲荷神社を前方に見て、左に曲ると、藤棚が見えてきます。

藤棚

藤棚藤棚のすぐ左側に、居室があります。

物外軒 居室

物外軒 居室

庭園から見た居室

庭園から見た居室

<国登録名勝地「物外軒 庭園」>

[概要]

物外軒庭園が、国登録名勝地に登録されたのは、平成20年3月28日です。

物外軒庭園は、南側の茶室に通じる二重露地と、北側の築山・池の二部構成になっています。

作庭時期は、不明です。

昔、柳田家がここに屋敷を構えていました。

茶室が移築されたのは、明治34年です。

築山と池

築山と池

物外軒:秋の風景

物外軒:秋の風景

庭園の池

庭園の池池には、江戸中期に流行した鶴亀信仰が取り入れられています。

物外軒:秋の風景

物外軒:秋の風景鶴亀信仰の庭園は、足利学校北庭園にも取り入れられており、いずれの池にも、鶴島と亀島が造られています。

足利学校については、足利学校と「松竹梅の伝説:現代版かなふり松の回答!」を御紹介を御覧ください。

庭園の鶴島と亀島

庭園の鶴島と亀島

物外軒:茶室から見た秋の庭園

物外軒:茶室から見た秋の庭園

鶴 島

鶴 島

亀 島

亀 島

亀の頭の形がリアルです。

亀の頭の形がリアルです。

<夜間公開&ライトアップ>

ライトアップされた美しい紅葉が、庭園の池に映えます。

夜間公開とライトアップは、1年で2回限りの限定イベントです。

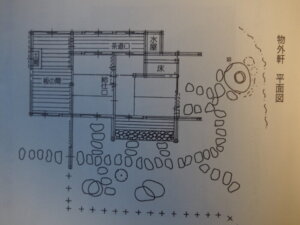

【物外軒:茶室】

出典:足利市文化財愛護協会

歴史再発見ブックレット第1号「物外軒雑記」

長 太三 著

編集・発行 足利市文化財愛護協会事務局

茶室は、表千家不白流の流れを汲むもので、木造平屋の切妻造です。

茶室内部は、三畳台目の茶室と三畳の次の間、板の間、水屋からなっています。

物外軒 茶室

物外軒 茶室茶室の建築に当っては、日本を代表する古筆鑑定家「古筆了仲」の指導のもと、慎重を期したと伝えられています。

茶室の前にある行燈

茶室の前にある行燈

茶室

茶室床の間に置かれた額は、長四郎三の直筆による「物外」です。

茶室の額:「物外」

茶室の額:「物外」

<物外軒:茶室について>

物外軒 茶室が、足利市指定文化財に指定されたのは、昭和43年11月1日です。

[起源]

物外軒 茶室は、江戸時代から回漕問屋を営んでいた「萬屋」の三代目「長四郎三」

によって建てられました。

茶室は明治初年、渡良瀬川畔の猿田河岸現在の足利市猿田町の長四郎三の邸宅内にありました。(当時は、渡良瀬川による河川舟運が主流でした)

長四郎三氏の墓がある徳蔵寺(ピンポン寺)

長四郎三氏の墓がある徳蔵寺(ピンポン寺)徳蔵寺:栃木県足利市猿田町9-3

徳蔵寺の詳細は、

足利七福神めぐり「自転車東:4時間コース」7 ⑥【徳蔵寺】を御覧ください。

回漕問屋 万屋 (長四郎三)

『大日本博覧図』栃木県の部(復刻版)

[長四郎三]

江戸にも名をとどろかせた豪商で、漢詩・和歌・俳句・書画・骨董の収集にも通ずる

教養人として伝えられています。

長四郎三は、この茶室に自らの雅号「物外」に因み「物外軒」と名付けました。

茶室

茶室[変遷](へんせん)

その後、物外軒は、明治34年に足利の柳田家が譲り受け、現在の場所に移築されました。

さらに、昭和48年に、当時の所有者だった鈴木栄太郎氏から、庭園とともに足利市に寄付されました。

茶室に通じる延段

茶室に通じる延段延段:(のべだん)は、内露地の飛び石に通ずる通路です。

飛び石とは異なり、石と石の隙間がほとんど無いため、歩幅を気にせず歩くことができます。

これぞ、日本の「おもてなし」の心ですね。

蓮華寺型灯籠

蓮華寺型灯籠茶室南側の内露地にある、

蓮華寺型灯籠(れんげじがたとうろう)です。

蓮華寺型灯籠の特徴は、とがった塔に、屋根瓦の模様が付けられています。

どことなく、おしゃれなデザインですね。

織部角形灯籠と蹲踞(つくばい)

織部角形灯籠と蹲踞(つくばい)織部角形灯籠(おりべかくがたとうろう)は、古田織部が好んだとされ、茶庭などに用いられます。

茶室の躙り口(にじりぐち)の蹲踞の水鉢は、

江戸城富士見亭の礎石を譲り受けたもので、京都の名石・鞍馬石(くらまいし)です。

蹲踞の海は、水琴窟(すいきんくつ)が作られており、今でも、わずかな音色を聴くことができます。

礎石:建物の柱を受ける土台石。単に、礎(いしずえ)とも。

鞍馬石:(くらまいし)京都「鞍馬山」の石。見た目は白く、磁硫鉄鉱が含まれているため、時の経過とともに、茶色く変化し「わびさびの石」として好まれています。

物外軒:秋の風景

物外軒:秋の風景

茶室と泰平型灯籠

茶室と泰平型灯籠茶室の北側にある泰平型灯籠(たいへいがたとうろう)です。

庭園から見た茶室

庭園から見た茶室

物外軒:秋の庭園から見た茶室

物外軒:秋の庭園から見た茶室

【物外軒:居室】

居室玄関

居室玄関茶室の東隣には、居室があります。

この居室は、入場自由で、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

パンフレットコーナー

パンフレットコーナー居室に入ると、パンフレットコーナーがあります。

書籍などの有料品は、玄関前の管理棟で購入できます。

ゆっくりくつろげる部屋

ゆっくりくつろげる部屋

居室から臨む庭園と東屋(あずまや)

居室から臨む庭園と東屋(あずまや)

居室から見る庭園も、たいへん趣があります。

懐かしさを感じさせる居室

懐かしさを感じさせる居室どことなく、懐かしさを感じさせてくれる居室です。

まるで、昔にタイムスリップしたような・・・。

【物外軒庭園の茶花と風景】

茶花も楽しめる庭

茶花も楽しめる庭庭園の樹木は、赤松とモミジが主体ですが、山野草も植えられています。

秋の紅葉はもちろんですが、季節の花々を楽しむこともできます。

茶花「ホトトギス草」

茶花「ホトトギス草」

庭から見た居室

庭から見た居室庭園と茶室、居室が一体となっており、周囲の雰囲気とよく馴染んでいます。

なんとなく寝そべって、昼寝がしたくなる空間です。

庭園に敷かれた飛び石

庭園に敷かれた飛び石庭園に敷かれている飛び石は、「渡良瀬飛び石」と「挽き臼」がバランスよく配置されています。

そして、八ツ橋、平石橋と山灯籠、江戸雪見灯籠が絶妙なアクセントとなっていました。

物外軒:ささら石

物外軒:ささら石

北門

北門

物外軒門前の行燈(足利灯り物語)

物外軒門前の行燈(足利灯り物語)参観を終えて、北門に向かう途中、利休居士の言葉が浮かんできました。

「花は、野にあるように」

足利灯り物語の詳細は、足利灯り物語:渡良瀬橋・織姫神社・鑁阿寺・足利学校・物外軒へを御覧ください。

【物外軒庭園ギャラリー:2023.4.2】

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…