栃木県足利市の鑁阿寺(ばんなじ)は、日ごろより地元住民から、「大日様」(だいにちさま)と呼ばれ、親しみあるお寺です。

お寺と言っても、足利市の中央に位置し境内地一万二千三百坪(40.467㎡)と広大な庭園という感じで、ゆったりとした時が流れ、心からくつろげる古の空間が広がっています。

でも、初めてお越しになる方にとっては、「車はどこに置けばいいの?」「電車で行きたいんだけど、道順はどんな感じ?」など、わからないこともあるでしょう。

つい先日も、鑁阿寺の「大門通り」で、駐車場を探していらっしゃった方を「たかうじ君広場駐車場」まで、御案内しました。(現在は、たかうじ君広場駐車場も区画整理のため閉鎖されています)

そこで、本記事では鑁阿寺の御紹介とともに、鑁阿寺にお越しいただくツーリストならではの疑問にお答えすることにより、みな様が安心して旅行していただけることを目指しました。

どうか、小京都と呼ばれる足利市で、大切な想い出をつくっていただけたら幸いです。

目次

- 1 【国宝 鑁阿寺:歴史と伝説】

- 2 【国宝 鑁阿寺:駐車場】

- 3 【国宝 鑁阿寺:最寄り駅からのルート】

- 4 【国宝 鑁阿寺:境内】

- 4.1 <国宝 鑁阿寺:足利の大日様>

- 4.2 < 鑁阿寺:文化財>

- 4.3 <鑁阿寺・桜門(山門):県指定文化財>

- 4.4 <鑁阿寺参道・ 小佐野真砂岐(こさの まさき)の句碑:足利小倉織の創始者>

- 4.5 < 鑁阿寺参道・須永嵐齋(すなが らんさい)の句碑:俳家として「旅日記」を残す>

- 4.6 <鑁阿寺・大御堂(本堂):国宝>

- 4.7 <鑁阿寺・多宝塔(塔婆):県指定文化財>

- 4.8 <鑁阿寺・大いちょう:天然記念物>

- 4.9 <鑁阿寺・白梅と紅梅>

- 4.10 <鑁阿寺・中御堂(不動堂):市指定文化財>

- 4.11 <鑁阿寺:経堂(一切経堂:国指定重要文化財)>

- 4.12 <鑁阿寺・鐘楼:国指定重要文化財>

- 4.13 <鑁阿寺:東門及び西門:県指定文化財>

- 4.14 <鑁阿寺・北門>

- 4.15 <鑁阿寺:宝庫(校倉)>

- 4.16 <鑁阿寺・庚申塔と観世音菩薩像>

- 4.17 <鑁阿寺・おひるこさま:市指定文化財>

- 4.18 <鑁阿寺・大酉堂(おおとりどう)おとり様>

- 4.19 <鑁阿寺・御霊殿:県指定文化財>

- 4.20 <鑁阿寺:児童公園>

- 4.21 <鑁阿寺:本坊>

- 4.22 <鑁阿寺:境内の売店>

- 4.23 <鑁阿寺:土塁と堀>

【国宝 鑁阿寺:歴史と伝説】

<鑁阿寺:建物配置図・足利氏略系図>

真言宗 金剛山 鑁阿寺(ばんなじ)は、足利の大日(だいにち)さまと呼ばれ、大正11年、国より史跡の指定を受けました。

また、国指定史跡「足利氏宅跡」であり、平安時代末期、八幡太郎源義家の子義国と、義国の第二子義康の二代にわたって造営された足利氏の居館跡です。

足利氏を初めて称したのが、足利義康といわれています。

正和年間(1312年~1316年)の鑁阿寺境内の七堂伽藍の配置、及び堀の外(境外地)の十二坊の配置。鑁阿寺奥の院樺崎八幡宮や足利学校、下の方には民家等、描き出されている。北の配置は明治維新迄約600年続いた。東に塔中四ヶ寺、北に四ヶ寺、西に塔頭千手院等の四ヶ寺の計十二支院則ち十二坊である。 鑁阿寺リーフレットより

樺崎八幡宮:足利氏ゆかりの社寺散歩コース:14名所の御案内 10 ⑧ 樺崎八幡宮を御覧ください。

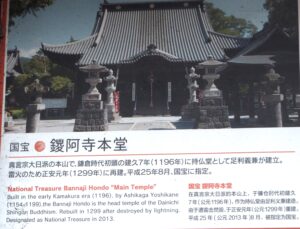

<大御堂(本堂):国指定>

鑁阿寺:本堂(大御堂)

鑁阿寺:本堂(大御堂)健久7年(1196年)足利義兼が建立。本尊大日如来、脇本尊として護摩壇に薬師如来、左檀に聖観世音菩薩と聖天様を祀る。後方壇に弘法、興教の二大師、開基鑁阿上人像をを始めとして明治維新迄、堀の外に存した塔中十二支院の御本尊を安置している。

方十間百坪、本瓦葺、鎌倉期、天福年間左馬頭義氏(開基足利義兼の子)の棟札あり。現在の大御堂は貞氏の改修によるもので、禅宗様に和様を加味した鎌倉時代の代表的建造物である。明治41年に特別保護建造物、昭和4年には国宝に指定され、昭和8~10年解体修理を文部省指導の下に実施した。

戦後は法令の改正により国の重要文化財で今回、再び国宝に指定され中世より現在迄御本尊を信ずる人多い。未・申年の人の守り本尊である。

大日堂は大御堂、本堂とよばれている。

* 本堂内にある銅製宝塔:足利義政寄進

鑁阿寺(呻吟宗)足利上総介義兼開基

一位置

金剛山鑁阿寺は、足利市家富町に在り。真言宗豊山派に属する特殊の本山にして、一山地なり。本尊は、大日如来・薬師如来・千手観音の三尊なり。

檀家なし。

鑁阿寺:本堂の須弥壇

鑁阿寺:本堂の須弥壇二沿革

第一創建年代より、室町幕府時代に至る。一鑁阿寺起源

足利陸奥判官義家の子、上総介義兼、北条時政の女時子(頼朝の室政子の妹)を娶り、左馬頭義氏を生む。源頼朝、兵を伊豆に起すや、義兼之を援く。

文治5年(起元1849)義兼、其の居館の貴台に、持佛堂一宇(後の大御堂)を建立す。

是れ蓋し義兼幼少の頃、父義康と共に、鳥羽法皇の御信任を得て、鳥羽離宮に出入りせしより、法薨の持佛堂安楽壽院に倣ひて、草創るものなるべし。

義兼、保元・平治に次いで、源平二氏の騒亂に際し、多くの人命を殞せるを慨き、茲に世の無常を観じ、薙髪して佛門に入、「鑁阿」と號す。

ついで建久7年(紀元1856)、其の室を失ふや、義兼道心いよいよ堅固なり。

堀内持佛堂は、義兼則ち「鑁阿」の草創にかかれるを以て、鑁阿寺の稍は、偏に高野山に疑じ、樺崎の下御堂を法界寺と稍して、之を奥の院となし、鑁阿寺には源家相傳の守本尊大日如来を安置す。

足利市役所(編纂)(1928), 第三篇 第二章 佛寺

足利市役所代表者 大給 新・永倉 牧太 足利市史 上巻の二

永倉活版所 pp.1,141~1,142

<国宝 鑁阿寺:基本情報>

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2220 |

|---|---|

| 電 話 FAX |

0284-41-2627 0284-41-1136 |

| アクセス | 北関東自動車道 足利ICから10分 JR両毛線足利駅から徒歩10分 東武足利市駅から15分 |

| 公式URL | http://www.ashikaga-bannaji-org/ |

| 営業時間 | 午前9:00~午後4:00 |

| 収容台数 | 乗用車50台 |

| 駐車料金 | 無料 |

| 元旦~5日 | 初詣 厄除 開運大護摩 |

|---|---|

| 2月3日 | 節分 大護摩供 武者追儺式 |

| 5月3・4・5日 | 春の大祭 |

| 11月3・4日 | 秋の大祭 |

| 10月中旬~11月中 | 七五三 祝祷会 |

| 12月31日 | 除夜の鐘 初護摩 |

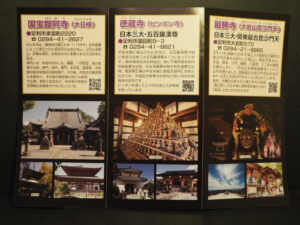

<足利の国宝と日本三大宝仏>

『足利の国宝と日本三大宝仏』パンフレットより

国宝鑁阿寺(大日様)をはじめ、足利市内には徳蔵寺(ピンポン寺)「日本三大・五百羅漢尊」、最勝寺(大岩山毘沙門天)日本三大・関東最古毘沙門天が鎮座しています。

それぞれの詳細につきましては、

足利七福神めぐり「足利レンタサイクル・東:4時間」コース8 ⑥ 【徳蔵寺】

大岩山毘沙門天(最勝寺)足利市の霊山:修験者気分で山登り!を御覧ください。

【国宝 鑁阿寺:駐車場】

<鑁阿寺:境内駐車場>

鑁阿寺境内の駐車場は、乗用車50台(無料)です。

境内駐車場は、東門と北門から入れます。(南門と西門からは、入れません)

鑁阿寺:東門

鑁阿寺:東門

鑁阿寺:北門

鑁阿寺:北門

鑁阿寺:境内駐車場

鑁阿寺:境内駐車場北門から入ると、鑁阿寺大御堂、中御堂、一切経堂の北側に駐車スペースがあります。

<たかうじ君広場駐車場は閉鎖されました>

閉鎖された「たかうじ君広場」駐車場

閉鎖された「たかうじ君広場」駐車場中央土地区画整理事業にともない令和6年(2024)6月16日(日)からは「通二丁目多目的広場駐車場」(通2丁目2631-8)へ移転となりました。

<通二丁目多目的広場駐車場>

通二丁目多目的広場:駐車場入口

通二丁目多目的広場:駐車場入口

通二丁目多目的広場:駐車場入口の看板

通二丁目多目的広場:駐車場入口の看板

| 所在地 | 〒326-0814 足利市通2丁目2631-8 |

|---|---|

| アクセス | 北関東自動車道 足利ICから10分 |

| 営業時間 | 終日開放 定休日なし |

| 収容台数 | 乗用車39台 (大型バス・トラック駐車不可) |

| 駐車料金 | 無料 |

| 備 考 | 1回の駐車は3時間まで |

<美術館通り駐車場 >

美術館通り駐車場

美術館通り駐車場足利市立美術館の東にある駐車場です。

美術館通り駐車場から鑁阿寺山門まで、徒歩約5分です。

美術館通り駐車場前の道路

駐車場前(北)の道を右折(東)すると、すぐ丁字路になります。

丁字路を左折(北)し、中央通り(県道67号線)に向かいます。

美術館通りから中央通りに向かう道

美術館通りから中央通りに向かう道

中央通り(県道67号線)との交差点

中央通り(県道67号線)との交差点中央通りの交差点を渡り、大門通りに入ります。

この横断歩道は手押しの信号機です。

鑁阿寺(ばんなじ)大門通り

鑁阿寺(ばんなじ)大門通り

大門通り

大門通り大門通り(大日大門通りとも言われています)の突き当たりに、鑁阿寺(ばんなじ=大日様)があります。

<太平記館・観光駐車場>

太平記館

太平記館<太平記館:基本情報>

| 所在地 | 〒326-0053 足利市伊勢町三丁目6-4 |

|---|---|

| 電 話 | 0284-43-3000 0284-40-1570(売店直通) |

| アクセス | 北関東自動車道 足利ICから約15分 北関東自動車道 太田栗生ICかた約30分 東北自動車道 佐野藤岡ICから約30分 JR両毛線足利駅から 徒歩5分 東武足利市駅から 徒歩10分 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 収容台数 | 乗用車40台 大型バス10台 身障者専用1台 |

| 料 金 | 無料 |

<鑁阿寺東観光駐車場 >

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町 |

|---|---|

| スタジオまでの時間 | 徒歩:約5分(筆者による実測) |

| 営業時間 | 終日開放 |

| 駐車場 (無料) |

乗用車70台 |

| 利用時間 | 1回3時間 |

<鑁阿寺東観光駐車場 ⇒ 鑁阿寺までのルート画像案内>

鑁阿寺東第2駐車場

鑁阿寺東第2駐車場鑁阿寺東駐車場は国道293号沿いにあり鑁阿寺東第2駐車場も、すぐ南隣にあります。

鑁阿寺東観光駐車場から鑁阿寺まで、徒歩約5分です。

鑁阿寺東観光駐車場から、国道293号線の歩道に出ます。

国道293号線の歩道

国道293号線の歩道

鑁阿寺に向かう石畳

鑁阿寺に向かう石畳鑁阿寺東観光駐車場の南側の石畳を鑁阿寺方向に右折(西)します。

鑁阿寺東門付近

鑁阿寺東門付近石畳通りの突き当たりに、鑁阿寺東門があります。

門前の丁字路を左折(南)し、鑁阿寺堀沿いの歩道を進みましょう。

鑁阿寺堀沿いの歩道

鑁阿寺堀沿いの歩道鑁阿寺や足利学校の堀には、野生のカモが生息しています。

鑁阿寺堀の歩道を南に進むと、丁字路につきますので右折(西)します。

鑁阿寺の東南丁字路

鑁阿寺の東南丁字路突き当たりは、足利学校です。

鑁阿寺の東南に位置する丁字路を右折(西)し、(第2駐車場からは直進)鑁阿寺の太鼓橋(反り橋)、山門方向へ進みます。

鑁阿寺山門に向かう歩道

鑁阿寺山門に向かう歩道鑁阿寺東南の丁字路を右折(西)すると、堀に架かる太鼓橋が前方に見えてきます。

鑁阿寺太鼓橋付近

鑁阿寺太鼓橋付近鑁阿寺山門に架かる太鼓橋です。

鑁阿寺太鼓橋と山門

鑁阿寺太鼓橋と山門<鑁阿寺東第2観光駐車場>

| 所在地 | 〒326-0803 足利市家富町2330 |

|---|---|

| スタジオまでの時間 | 徒歩:約4分(筆者による実測) |

| 営業時間 | 終日開放 |

| 駐車場 (無料) |

乗用車40台 |

| 利用時間 | 1回3時間 |

<鑁阿寺東第2観光駐車場 ⇒ 鑁阿寺までのルート画像案内>

鑁阿寺東第2駐車場

鑁阿寺東第2駐車場鑁阿寺東駐車場から鑁阿寺まで、徒歩約4分です。

国道293号線の歩道鑁阿寺東第2駐車場から国道293号線の歩道を右折(南)し、足利学校方向に向かいましょう。

足利学校の北東交差点付近

足利学校の北東交差点付近間もなく、国道293号線の交差点に着きますので右折(西)し、足利学校の堀沿いを西に進みます。

足利学校北側堀沿いの道

足利学校北側堀沿いの道足利学校の堀にも、野生のカモが生息しており、生まれたてのカモを見ることができます。

堀沿いを進むと、鑁阿寺との丁字路に着きます。

鑁阿寺東観光駐車場からの合流地点

鑁阿寺東観光駐車場からの合流地点石畳を直進すると、鑁阿寺山門に着きます。

【国宝 鑁阿寺:最寄り駅からのルート】

<JR両毛線足利駅から鑁阿寺へ>

JR足利駅:北口

JR足利駅:北口JR両毛線足利駅からは、北口より、県道67号線(中央通り)を左折(西方向)に進み、

通1丁目交差点(地下道あり)を通過、間もなく右手側に観光情報等を提供する「足利まちなか遊学館」が見えてきます。

足利まちなか遊学館の入口を右折(北方向)すると、「足利学校」へ、足利まちなか遊学館を過ぎ、中央通りをさらに西へ進むと、一つ目の信号機(手押し式)を右折(北方向(すると、「鑁阿寺」へ。

晩何寺への詳細ルートについては、渡良瀬橋へ車椅子や徒歩で安全に楽しむルートを画像で紹介 4 【JR足利駅】を御覧ください。

<東武伊勢崎線足利市駅から鑁阿寺へ>

東武足利市駅:北口

東武足利市駅:北口中橋架け替え工事のため、中橋が通行できませんので、「自転車・歩行者仮設通路」を利用しましょう。

鑁阿寺方面「足利市立美術館」までの動画がありましたので共有させていただき、足利市立美術館から鑁阿寺までのルートを以下の画像で御案内いたします。

足利市立美術館入り口

足利市立美術館入り口足利市立美術館から鑁阿寺までのルートを御案内いたします。

美術館通り駐車場

美術館通り駐車場足利市立美術館入り口から東へ進むと、美術館通り駐車場がありますので、本記事の「美樹幹通りから鑁阿寺へ」を御覧ください。

【国宝 鑁阿寺:境内】

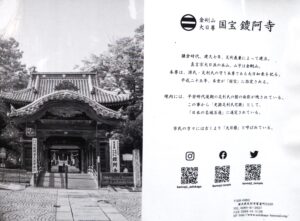

国指定史跡「足利氏宅跡」 真言宗 金剛山 鑁阿寺:「太鼓橋」と「桜門」(山門)

国指定史跡「足利氏宅跡」 真言宗 金剛山 鑁阿寺:「太鼓橋」と「桜門」(山門)お堀に架かる「太鼓橋」(反り橋)は、安政2年(1855)11月に再建されました。

屋根付の橋には、彫刻が施されています。(桁行約7.8m 梁間約3.4m)

<国宝 鑁阿寺:足利の大日様>

平安時代末期、八幡太郎(はちまんたろう)源義家の子 源義国及び、義国の第2子義康(初めて足利氏を称す)の2代にわたって、造営された足利氏の居跡跡です。

大正11年、国より史跡の指定を受けました。

< 鑁阿寺:文化財>

| 文化財 | 指定物品 |

|---|---|

| 国 宝 | 本堂(大御堂) |

| 国指定重要文化財:建造物 | 鐘楼、経堂(一切経堂) |

| 〃:書 跡 | 紙本墨書 仮名法華教、 鑁阿寺文書(615通) 紙本墨書 魯論抄 |

| 認定重要美術品:工芸品 | 青磁浮牡丹 香炉・花瓶 金銅鑁字御正体 |

| 栃木県指定文化財:建造物 | 多宝塔、桜門、東門及び西門 御霊屋、太鼓橋 |

| 〃:天然記念物 | イチョウ |

| 〃:歴史資料 | 巡礼札 |

| 〃:工芸品 | 太刀銘 家俊、花鳥文刺繍天鵞絨 青磁人物燭台、金剛透釣燈篭 刀(薙刀直し) |

| 〃:書 物 | 大般若経、紺紙金字法華経 |

| 〃:彫 刻 | 木造 足利歴代将軍坐像 木造 金剛力士立像 |

| 〃:絵 画 | 絹本墨画 雲龍図、 絹本著色 釈迦八大菩薩像、 絹本著色 涅槃図、 絹本墨画 淡彩不動明王二童子像 絹本著色 真言八祖像 絹本著色 弘法大師四所明神像 |

<鑁阿寺・桜門(山門):県指定文化財>

足利学校から鑁阿寺を臨む

足利学校から鑁阿寺を臨む室町時代、建久7年、開基 足利義兼公の創建といわれていますが、兵火にあい、

現在の建物は、永禄7年(1564年)足利幕府13代将軍足利義輝の再建によるものです。

開基:仏寺または、一宗派を創立すること。

建久7年:(1196)

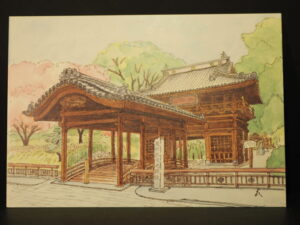

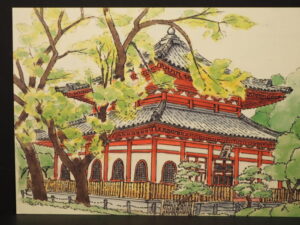

鑁阿寺:長島喜一 画

鑁阿寺:長島喜一 画絵はがき:『足利スケッチ散策』

* お求めは「プロフィール」を御覧ください。

鑁阿寺:「山門」の扁額(へんがく)と屋根

鑁阿寺:「山門」の扁額(へんがく)と屋根屋根の菊の御紋章は、勅願所(花園天皇より、足利貞氏が受ける)とし、足利氏紋章である

「丸に二つ引(足利二つ引)」も示されています。

勅願書:(ちょくがんしょ)時の天皇・上皇の勅命により、鎮護国家・玉体安穏などを祈願する寺社。

桜門は、俗に仁王門ともいい。両側の仁王尊(金剛力士立像)は、寺伝では鎌倉時代の名匠運慶の作といわれていました。

先年実施された「文化庁美術学芸課」の総合調査では、桃山時代の作といわれています。

出典:金剛山 鑁阿寺(足利の大日様)

<鑁阿寺参道・ 小佐野真砂岐(こさの まさき)の句碑:足利小倉織の創始者>

太鼓橋を渡り、山門(桜門)をくぐり石畳の参道を本堂(大御堂)に向かって約30m進んだ左手側に、小佐野真砂岐の句碑(自然石:高さ1.6m、巾1.2m)があります。

碑のおもてには、

来方の 日は入りにける 稲雀

とある。

来し方:過ぎ去った時、過去。きしかたとも。

稲雀:秋10月の季題。稲穂に群がる雀。

< 鑁阿寺参道・須永嵐齋(すなが らんさい)の句碑:俳家として「旅日記」を残す>

槻庵真砂岐の句碑の対面、参道左手側にある須永嵐齋の句碑(自然石:高さ1.8m、巾1.2m)があります。

碑のおもてには、

明星の 志津かにきゆる 若葉かな

明星:金星(明けの明星、宵の明星など)

さわうあかな五月の夜明けの情景。

<鑁阿寺・大御堂(本堂):国宝>

鑁阿寺:「本堂」

鑁阿寺:「本堂」

鑁阿寺参道の弘法大師像

鑁阿寺参道の弘法大師像

鑁阿寺本堂:提灯

鑁阿寺本堂:提灯

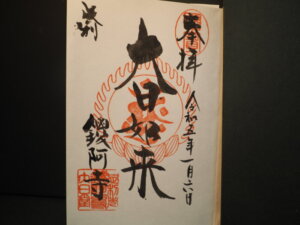

鑁阿寺の御本尊は、大日如来です。

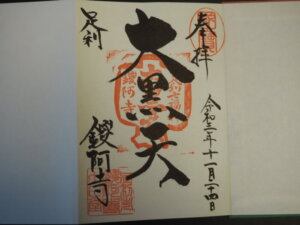

鑁阿寺御朱印:大日如来

鑁阿寺御朱印:大日如来●本尊:大日如来

建久七年、(1,196年)足利義兼公が建立しました。

本尊は、大日如来、脇本尊として護摩壇に、訳詞入来、左檀に聖観世音菩薩と聖天様が祀られています。

後方壇に、弘法、興教の二大師、開基鑁阿上人像を始めとして、明治維新まで、堀の外に存した塔中十二支院の御本尊が安置されています。

出典:金剛山 鑁阿寺(足利の大日様)

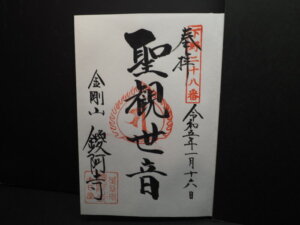

鑁阿寺御朱印:聖観世音菩薩

鑁阿寺御朱印:聖観世音菩薩

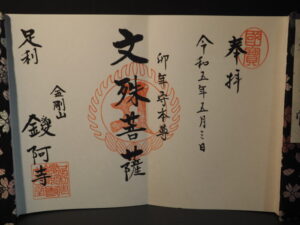

鑁阿寺御朱印:文殊菩薩

鑁阿寺御朱印:文殊菩薩

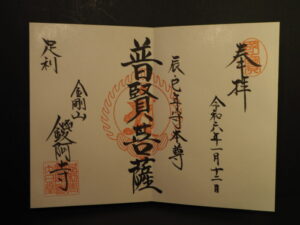

鑁阿寺御朱印:普賢菩薩

鑁阿寺御朱印:普賢菩薩11月3日は大祭日にあたり、七五三を祝う人々が、多く参拝に訪れます。

また、春季は5月3日~5日にかけて、春祭りが開催されます。

<足利鑁阿寺:春季大祭>

足利鑁阿寺:春季例大祭

足利鑁阿寺:春季例大祭鑁阿寺ご本尊「大日如来」の春の大祭です。

大祭日には、一切経堂の特別公開、関白大護摩供、大日如来御開帳記念稚児行列、結願が行われます。

出店などもあり、多くの参拝者で賑わいます。

鑁阿寺:本堂の鬼瓦

鑁阿寺:本堂の鬼瓦本堂の鬼瓦は、間近で見ると迫力満点です。

屋根の上で良かったです。

もし、下に置いてあったら、七五三も泣いちゃいますよね。

現在の大御堂(本堂)は、貞氏の改修によるもので、鎌倉時代の代表的建造物として、平成25年(2013)国宝に指定されました。

七五三は、お堀の鯉のエサやりに夢中でした。

そして、鳩もたくさん集まってきました。

七五三の健やかな成長を、みんなで願いました。

足利鎧武者行列:勢揃いした武者

足利鎧武者行列:勢揃いした武者鑁阿寺といえば、鎧武者行列も忘れられませんね。

小さな幼年武者隊のみなさんも、しっかり参加できました。

鑁阿寺鎧年越しの詳細は、【第94回】足利鎧武者行列<2025年>:大日尊(鑁阿寺)鎧年越<起源と変遷>を御覧ください。

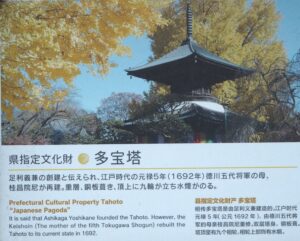

<鑁阿寺・多宝塔(塔婆):県指定文化財>

鑁阿寺:多宝塔(塔婆)

鑁阿寺:多宝塔(塔婆)

塔婆(とうば):先祖の供養のために立てられました。

屋根の上の九輪(くりん)は、極楽浄土の方向を示しています。

卒塔婆(そとうば=サンスクリット語のストゥーバ)とも呼ばれています。

「卒塔婆ってなあに?」と言う七五三のために・・・。

「ほら、お墓にお供えする木の板があるでしょう」

「木の板の先の方に、いくつかのギザギザがあるよね」

「あのギザギザが、九輪を表してるんだよ」

「ふぅーん!?」

七五三(筆者の親戚)

七五三(筆者の親戚)おじさんの話は、興味なかったようです。

鑁阿寺:多宝塔と大いちょう

鑁阿寺:多宝塔と大いちょう九輪がよく見える位置から、もう一度。

多宝塔は、足利義兼の創建と伝えられていますが、現在の建物は、江戸時代の元禄5年(1692年)徳川5大将軍綱吉の生母、桂昌院尼公の再建によるものです。

塔は、重層、銅板葺、頂上に九輪が立ち水煙がのっています。

出典:金剛山 鑁阿寺(足利の大日様)

鑁阿寺:長島喜一 画

鑁阿寺:長島喜一 画絵はがき:『足利スケッチ散策』

* お求めは「プロフィール」を御覧ください。

水煙:九輪の上にある火炎状の装飾金具で、火事の連想を避け、併せて水難をおさえる意味をもちます。

本尊は、金剛界大日如来と勢至菩薩で、両側に十六羅漢が安置されています。

<鑁阿寺・大いちょう:天然記念物>

大いちょう

大いちょう

大いちょうの落ち葉

大いちょうの落ち葉

大いちょうと多宝塔

大いちょうと多宝塔栃木県指定 天然記念物

鑁阿寺のイチョウ

平成10年1月16日指定鑁阿寺のイチョウは、樹高31.8メートル目通り周囲8.3メートルの大木で、

地上3メートルのところから2本に分かれており、どちらも数本に分岐し、地上12メートル付近で枝が伸び、壮大な樹形をなしています。広い境内には、多くの樹木が植えられていますが、この樹は最大のもので幹の太さ、全体の大きさから、樹齢は550年前後と推定されます。

栃木県教育委員会・足利市教育委員会

栃木県天然記念物 イチョウ(指定:3本)

| 所在地 | 樹高・周囲 |

|---|---|

| 壬生寺(みぶじ) | 樹高19m 目通り周囲5.1m |

| 大野室 大田原市 三嶋神社 |

樹高30m 目通り周囲6.45m |

| 鑁阿寺 | 樹高31.8m 目通り周囲8.3m |

<鑁阿寺:大いちょうの七不思議>

鑁阿寺:大いちょう

鑁阿寺:大いちょう鑁阿寺の七不思議として、「蛭子さま」「あかずの井戸」「あかざの柱」などとともに、「大いちょう」もその一つにあげられています。

大いちょうは、寺の言い伝えによると、開基足利義兼が手植えしたものとされています。

(最近の専門家の鑑定によると、推定500年とも)

「この大いちょうの根本を、息をつかづに三回まわると、樹上から白蛇が落ちてくる」という、言い伝えがあります。

筆者は、蛇が怖いので試したことはありません。

それよりも、この大木のまわりを無呼吸で3回まわれることの方が

不思議です。

なお、江戸時代の頃には、「縁結びの神木」とされ、木の下で、「お見合い」が盛んに行われたとも言われています。

鑁阿寺:大銀杏のライトアップ

鑁阿寺:大銀杏のライトアップ<鑁阿寺・白梅と紅梅>

鑁阿寺:梅の花

鑁阿寺:梅の花毎年、1月中旬になると手水舎の手前、参道右手側の白梅と紅梅が開花します。

鑁阿寺:地蔵菩薩と梅の花

鑁阿寺:地蔵菩薩と梅の花

鑁阿寺:白梅

鑁阿寺:白梅

鑁阿寺:紅梅

鑁阿寺:紅梅<鑁阿寺・中御堂(不動堂):市指定文化財>

鑁阿寺「中御堂(なかみどう)」

鑁阿寺「中御堂(なかみどう)」寺伝では、開基足利義兼公の創建とありますが、文禄元年(1992)生実御所国朝の再修によります。

生実御所国朝(足利国朝):初代小弓公方であった足利義明の孫。

小弓公方(おゆみくぼう):足利義明の敬称。

鑁阿寺:中御堂

鑁阿寺:中御堂御本尊「不動明王」は、往古千葉県成田山より勧請され、興教大師の作といわれ、霊験あらたかな不動明王です。

本堂が、明治41年国宝に指定されるまでは、不動堂と廊下でつながっていて、四度加行(しどかぎょう)の護摩法の道場として使用した堂字です。

勧請(かんじょう):神仏の分身、分霊を他の地に移して祀ること。

鑁阿寺:中御堂の鬼瓦

鑁阿寺:中御堂の鬼瓦

鑁阿寺:中御堂の扁額

鑁阿寺:中御堂の扁額昭和44年、信徒の浮財により半解体修理が実施されました。

商売繁盛を祈念する堂であると同時に、酉年守本尊です。

<中御堂(不動堂)の改修のために>

不動堂の経年劣化が進み、改修を余儀なくされています。

鑁阿寺は、檀家がなく、維持管理費用を御賽銭や御祈祷によって成り立たせています。

大切な日本の文化財と貴重な歴史を守りつなぐために、皆様のお力添えをお願いいたします。

開始日:2023年12月13日(水)10時~終了日:2024年2月9日(金)23時

鑁阿寺:手水舎

鑁阿寺:手水舎<鑁阿寺:あかずの井戸の七不思議>

鑁阿寺:大御堂から見た古井戸

鑁阿寺:大御堂から見た古井戸

鑁阿寺:古井戸

鑁阿寺:古井戸中御堂の右側に、古井戸の跡があり、800年前、足利氏が居住した時に使用したといわれています。

真言宗大本山 鑁阿寺 由緒書 より

古井戸にまつわる地元の伝説をお話しします。

古井戸は、足利七不思議の一つで、鑁阿寺七不思議にも数えられており、別名を「あかずの井戸」「あけずの井戸」と言われています。

本稿の「おひるこさま」で詳細をお話しますが、侍女の藤野がお花見の際に、時子に飲ませた水は、この井戸から汲んだとされています。

鑁阿寺:長島喜一 画

鑁阿寺:長島喜一 画義兼の留守中を機会とするエピソード、侍女、藤野によって企てられた虚偽の密偵ばなしによって、時子は自害してしまいました。

後に、出家した義兼は、「この水は、絶対、使わぬように」という厳命により、フタがつけられたままになっているとの由来があります。

* 鑁阿寺七不思議:「あかずの井戸」「鬼の義兼」「あかざの柱」「蛭子さま」「逆さ藤天神」「牛裂地蔵」「大いちょうの蛇」の七つ。

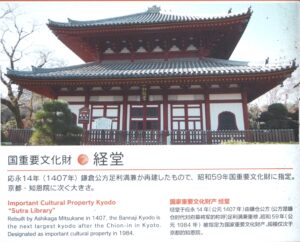

<鑁阿寺:経堂(一切経堂:国指定重要文化財)>

鑁阿寺:経堂(国重要文化財 指定昭和59年)

鑁阿寺:経堂(国重要文化財 指定昭和59年)秋の大祭日は、経堂が一般公開されています。

経堂内には、足利幕府初代将軍足利尊氏公を始め、15代将軍足利義昭公に至る坐像や、

八角の輪蔵などが安置されています。

残念ですが、密教のため一切の写真撮影は禁止されています。

鑁阿寺:一切経堂

鑁阿寺:一切経堂

経堂(一切経堂)室町時代

●本尊 釈迦如来寺伝では開基、足利義兼公の創建となっていますが、現在の経堂は、応永14年(1407)関東管領足利満兼により再建されました。

内部に八角輪蔵、(経棚)があり、一切経二千余巻(黄檗版)が収蔵されています。

出典:金剛山 鑁阿寺(足利の大日様)より抜粋

鑁阿寺:長島喜一 画

鑁阿寺:長島喜一 画一切経堂:一切経を安置するための堂。

八角輪蔵:一切経堂の内部に、一切経を収める回転式の巨大な八角輪蔵。

黄檗版(おうばくばん):江戸時代につくられた木版大蔵経(だいぞうこう)の一つ。

鑁阿寺:一切経堂の扁額

鑁阿寺:一切経堂の扁額八角輪蔵は、経堂の中心にあり、中心軸に沿って、回転させることができます。

回し始めは、けっこう重く感じられましたが、動き出すと、円滑に一回りすることができます。

一般には、この経蔵を回転させると、それだけで経典全巻を読誦(どくじゅ)したのと同等の御利益が得られると信じられています。

鑁阿寺:一切経堂の桜

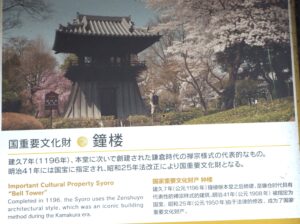

鑁阿寺:一切経堂の桜<鑁阿寺・鐘楼:国指定重要文化財>

鑁阿寺:鐘楼(しょうろう)

鑁阿寺:鐘楼(しょうろう)

建久7年(1196)開基、足利義兼公が本堂に次いで創建しました。

本瓦葺(ほんかわらぶき)、入母屋造りで袴腰(はかまごし)附、鎌倉時代の飾りけのない禅宗様式の代表的なものといわれています。

出典:金剛山 鑁阿寺(足利の大日様)より抜粋

鑁阿寺:鐘楼の庭園にある心字池

鑁阿寺:鐘楼の庭園にある心字池<鑁阿寺:東門及び西門:県指定文化財>

鑁阿寺:東門(鎌倉時代)

鑁阿寺:東門(鎌倉時代)

晩何時:西門(鎌倉時代)

晩何時:西門(鎌倉時代)間口二間三尺(4m55cm)、奥行一間三尺(2m73cm)、本瓦葺です。

創建は、足利義兼公ですが、永享4年(1432)公文所奉行の再修によります。

鎌倉期の武家造りの簡古、稚朴な四脚門です。

公文所:鎌倉幕府の置いた三機構、侍所・公文所(のち、政所)・問注所の三つ。

簡古(かんこ):簡素でふるめかしいこと。

稚朴(ちぼく):あどけなく純朴であること。

<鑁阿寺・北門>

鑁阿寺:北門(薬医門)

鑁阿寺:北門(薬医門)当山開基、足利義兼の子、足利義氏は父の立てた鑁阿寺維持の為、堀の外に12の支院(塔中十二坊)を鎌倉時代に建て、その筆頭(塔頭)を千手院としました。

上記のとおり、もともとは千手院(せんじゅいん:現在の足利幼稚園の場所にあった)

の山門でしたが、大正4年(1918)に、鑁阿寺北門として、今の地に移設されたものです。

参考文献:[展覧会図録]『鑁阿寺の宝物』一山十二坊図(いちざんじゅうにぼうず)

今まで御紹介してきたものは、鑁阿寺において、有名な建物や天然記念物です。

「でも、北側の駐車場のところにも、いくつか建物があるけれど、いったいなあに?」

そうなんです、鑁阿寺の中央から南は、みなさんよく御存じですが、北側の建物となると

よく御覧にならない方も多いようです。

そこで、ここからは、みなさんの御要望にお応えして、鑁阿寺の北側にある貴重な文化財を

御紹介します。

<鑁阿寺:宝庫(校倉)>

鑁阿寺:宝庫 (校倉:あぜくら)

鑁阿寺:宝庫 (校倉:あぜくら)大黒堂ともいわれています。

永享4年(1432)公文所奉行の創建とありますが、

現存の建物は、宝暦2年(1752)の再建です。様式は、校倉風で北関東に珍しく優美です。

元来、当山の宝物を収容した収蔵庫ですが、42世忍空上人は、此れを他に移して大黒天を

祀りました。足利七福神の元祖です。

鎌倉期の武家造りの簡古、稚朴な四脚門です。

簡古:簡素で古めかしいこと。

稚朴:純朴であること。

鑁阿寺大黒天

鑁阿寺大黒天

鑁阿寺 御朱印:大黒天

鑁阿寺 御朱印:大黒天足利七福神めぐりについては、足利七福神めぐり「徒歩最短:3時間コース」を御覧ください。

<鑁阿寺・庚申塔と観世音菩薩像>

鑁阿寺:庚申塔と観世音菩薩像

鑁阿寺:庚申塔と観世音菩薩像三界万霊(さんがいばんれい)ではなく、庚申塔を集めた塚で、観世音菩薩像が鎮座しています。

三界万霊:三界におけるすべての霊あるものの意。

三界:欲界(よっかい)・色界(しきかい)・無色界

(むしきかい)

<鑁阿寺・おひるこさま:市指定文化財>

昔、蛭子堂は薬師堂として、桜門(山門)と大御堂(本堂)の間にあったとsれており、その後、蛭子堂として現在の位置に移されたとのことです。

地元の伝説によると、鑁阿寺の開基、足利義兼が源頼朝に従い、半年ほど足利を留守にしたときのお話です。

留守の間、時子夫人の慰めとして藤野という侍女がお花見を勧めました。

花見の途中、のどが乾いたので、藤野がくんだ生水を飲んだことから悲劇が始まります。

時子は、なんと、生水を飲んでから、お腹がふくれてしまったのでした。

その後、藤野の企てによって、留守を預かっていた足利又太郎忠綱と時子が密通したという虚偽を義兼に密告します。

虚偽を信じてしまった義兼、忠綱は逃亡し、時子は身の潔白を信じてもらえず自害してしまいました。

遺言どおり、時子のお腹を開くと、中から蛭がたくさん出てきました。

花見のときに飲んだ生水に、蛭がいたのでしょう。

藤野は相当の刑罰をうけ、(ショッキングな刑なので詳細は控えます)

後に、義兼は剃髪し、居館の中心に鑁阿寺を建立し、夫人の菩提を弔うため、この蛭子女尊堂を建てました。

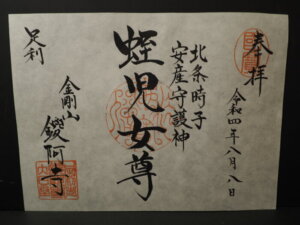

鑁阿寺:蛭子尊の扁額

鑁阿寺:蛭子尊の扁額

鑁阿寺:「蛭子女尊」の御朱印

鑁阿寺:「蛭子女尊」の御朱印なんとも切なくて、悲しいお話ですが、現在では、安産守護神 蛭児女尊「おひるこさま」として、敬われています。

- 時子:北条時政の娘、北条政子の妹、北条時子。

- 政子:源頼朝の夫人、北条政子。

- 剃髪:仏門に入る者が髪や髭を剃ること。

<鑁阿寺・大酉堂(おおとりどう)おとり様>

鑁阿寺:大酉堂

鑁阿寺:大酉堂

大酉堂は、足利尊氏の御霊屋として、室町時代に建立されました。

当山に残る寛政2年、及び明治5年の伽藍(からん)配置図には、足利尊氏公霊屋と現在地に記載されています。

<鑁阿寺・御霊殿:県指定文化財>

鑁阿寺:御霊殿

鑁阿寺:御霊殿足利大権現と称し、俗に赤御堂ともいいます。

正和年間、(1312~)の当山伽藍(からん)配置図にも、境内西北に描かれています。

創建は、鎌倉時代とありますが、現在の建物は、徳川11代将軍家斉の寄進によって再建されました。

本殿に、源氏の祖を祀り、拝殿に県指定文化財足利15代将軍像が祀られています。

本殿の裏に当山開基、足利義兼の父、義康、祖父の義お墓があります。

真言宗大本山 鑁阿寺由緒書きより 抜粋

<鑁阿寺:児童公園>

鑁阿寺:境内内の児童公園

鑁阿寺:境内内の児童公園足利市民にとって親しみ深く、安心して利用できる児童公園です。

どことなく落ち着いた雰囲気の中に、元気な子どもたちの声が響きます。

<鑁阿寺:本坊>

鑁阿寺:本坊の表門

鑁阿寺:本坊の表門

鑁阿寺:本坊表門の扁額 解脱林(げだつりん)

鑁阿寺:本坊表門の扁額 解脱林(げだつりん)

鑁阿寺:本坊 唐破風(からはふ)玄関

鑁阿寺:本坊 唐破風(からはふ)玄関唐破風:日本の城郭建築などにみられる頭部に丸みをつけて造形した破風の一種。

唐とありますが、日本特有の建築技法です。

破風(はふ):屋根の先端部分で、家へ雨の吹き込みを防ぐために破風板が付けられています。

鑁阿寺:本坊 蔵

鑁阿寺:本坊 蔵

鑁阿寺:本坊と庫裡(くり)と庭

鑁阿寺:本坊と庫裡(くり)と庭

鑁阿寺:本坊表門の築地塀(ついじべい)

鑁阿寺:本坊表門の築地塀(ついじべい)築地塀:泥土を突き固めて作った塀で、単に築地(ついじ)ともいいます。

本坊の西隣には、出世稲荷神社があります。

また、鑁阿寺北門の近くに、逆さ藤神社もあります。

詳細については、足利「長尾弁財天」「出世稲荷神社」「逆藤天満宮」の御案内を御覧ください。

<鑁阿寺:境内の売店>

鑁阿寺:境内の売店「ひこまや」

鑁阿寺:境内の売店「ひこまや」鑁阿寺西門の近くにある「ひこまや」です。

売店には、「いもフライ」や「はとまめ」などがあり、子どもたちにも人気の「お休み処」になっています。

御主人は、西門を出た斜め向かい、和食「飛駒屋」の経営者で、すご腕の板前さんです。

(筆者が釣ってきたヒラメを、さばいてもらったことも)

鑁阿寺:大日茶屋

鑁阿寺:大日茶屋鑁阿寺山門(桜門)の近くにある「大日茶屋」です。

茶屋では、足利の二代B級グルメ「足利シューマイ」と「ポテト焼きそば」が味わえます。

<鑁阿寺:土塁と堀>

鑁阿寺:土塁と堀

鑁阿寺:土塁と堀鑁阿寺の周囲は、土塁と堀が廻らされており、土塁の上を歩くことができます。

鑁阿寺:お堀のカモ

鑁阿寺:お堀のカモ歩道を人が通り過ぎても、飛び立とうとしないカモです。

来訪する人々に、おいしいエサをいただいているためか、堀で泳ぐ鯉や亀と同じく、人間が大好きです。

みなさんんも、ぜひ可愛がってくださいね。

お母さんの手に乗るハト

お母さんの手に乗るハトなんと、ハトに餌をあげていたお母さんの手に、ハトが飛んできました。

「いいな~」 まさに、手乗りバトですね。

今度は、僕も・・・、キャー、二羽も飛んできた。

「お母さん、助けて~!」

子供の手に乗るハト

子供の手に乗るハト<鑁阿寺:庚様塔>

鑁阿寺:庚申塔

鑁阿寺:庚申塔方形をした境内南西部の土塁には、庚申塔が鎮座しています。

庚申塔は、土塁を歩く人は少ないため、あまり知られていないかも知れません。

しかし、土塁の上から見る景色も、新鮮で、いい感じがしますよ。

山門を通る七五三

山門を通る七五三<鑁阿寺・太鼓橋:県指定文化財>

鑁阿寺:土塁の上から臨む太鼓橋

鑁阿寺:土塁の上から臨む太鼓橋

足利鑁阿寺:太鼓橋

足利鑁阿寺:太鼓橋

足利鑁阿寺:太鼓橋の鬼瓦

足利鑁阿寺:太鼓橋の鬼瓦やはり、一つの寺でも見方を変えれば、いろいろな世界が広がって見えてきますね。

また、四季折々の景色は、人それぞれに無限の世界を見せてくれるのでしょう。

「三界に家なし」・・・、解脱できない私でした。

最後まで御覧いただき、ありがとうございました。

ぴぴこちゃん、ありがとうございます。 NHKでのメッセージ、もっとあったんですが…

再びのぴぴこです。 こんばんは。 そうでしたか〜、 NHKがまとめた言葉だ…

ピピコちゃん、私のNHKでのメッセージを見てくれてありがとうございます。Fテレビ…

こんばんは〜 昨日はありがとうございました。 中橋移設のニュース(NHK)で…

りこさん、ご負担のないよう、お気軽にイラスト描いてね! ところで、イラストコーナ…

わーーーい(つ'ヮ'c).:*♡コーナー作成ありがたいです♪本日わたし専用ホワイ…

りこさん。ホッコリするイラストありがとうございます。今日、FM DAMONO …

いつも記念に撮ってくれてありがとうございます。 わたしの拙いイラストまで・・・…

ハンバーガー、バレちゃいました? ねぎねぎは、ハンバーガーの持ち方にこだわって、…

こんにちは。 詳細なレポをありがとうございます!&おつかれさまです。 私も1…